Zwischen Freiheit und Misstrauen.

Die deutsche Fahne im Wandel der Bedeutung.

Ein Essay über Patriotismus, Symbolik und die Erinnerung an das Hambacher

Fest

Im Jahr 1832 wehte auf dem Schlossberg über Neustadt an der Weinstraße eine Fahne, die zur

Ikone der deutschen Demokratiebewegung werden sollte: Schwarz – Rot – Gold. Sie stand für

Mut, Einheit und das Streben nach Freiheit. Das Hambacher Fest war kein nationalistischer

Aufmarsch, sondern ein Volksfest der Hoffnung – ein Manifest für Pressefreiheit, Bürgerrechte

und die Selbstbestimmung des Volkes.

Fast zweihundert Jahre später jedoch scheint diese Symbolik in Deutschland erneut umkämpft.

Was einst das Banner der Freiheit war, wird heute mitunter als politisches Statement gelesen,

das misstrauische Blicke auf sich zieht. Wer die deutsche Fahne zeigt, steht plötzlich unter

Beobachtung – nicht, weil er das Land verhöhnen, sondern weil er es sichtbar lieben will. Wie

konnte es so weit kommen?

1. Die historische Last der Farben

In kaum einem anderen Land Europas ist der Umgang mit nationalen Symbolen so sensibel wie

in Deutschland. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat das Verhältnis zur Nation tief geprägt.

Die Farben Schwarz-Rot-Gold, die einst für demokratische Erneuerung standen, wurden im

„Dritten Reich“ verdrängt und später durch totalitäre Symbolik ersetzt. Nach 1945 blieb ein

kollektives Misstrauen zurück: Patriotismus galt als gefährlich, Nationalstolz als Vorstufe des

Nationalismus. So entwickelte sich in der Bundesrepublik ein paradoxes Selbstverständnis: Man

durfte stolz auf Demokratie und Grundgesetz sein, aber nicht zu sichtbar stolz auf das Land

selbst. Die Fahne wurde zur Projektionsfläche – nicht für Freude, sondern für Zweifel.

2. Patriotismus im internationalen Vergleich

Während in den USA oder in Großbritannien das Zeigen der Nationalflagge alltäglich ist, als

Ausdruck von Zusammenhalt, gilt in Deutschland häufig das Gegenteil: Das Hissen einer Fahne

wird kommentiert, hinterfragt, manchmal gar verdächtigt. In den Vereinigten Staaten ist die

Flagge ein Symbol der gemeinsamen Werte – in Deutschland ist sie ein Symbol, das viele nur

mit Vorsicht berühren. Doch Patriotismus und Nationalismus sind nicht dasselbe. Patriotismus

bedeutet, sein Land zu lieben, weil es auf Freiheit und Recht gründet. Nationalismus bedeutet,

andere Länder abzuwerten, um das eigene zu erhöhen. Das Hambacher Fest war eindeutig

ersteres – und dennoch wirkt sein Geist heute gedämpft.

3. Misstrauen im eigenen Land

Wenn in einem Ort in Nordrhein-Westfalen plötzlich viele Deutschlandfahnen auftauchen, wird

das schnell zum Politikum. Behörden prüfen, ob dahinter extremistische Motive stehen könnten.

Aus Sicht der Sicherheitsbehörden ist das eine Vorsichtsmaßnahme – aus Sicht vieler Bürger

ein Zeichen von Entfremdung. Das Misstrauen gegenüber den eigenen Symbolen hat tiefe

Wurzeln: Die Angst vor der Wiederkehr des Nationalismus lässt den legitimen Ausdruck von

Identität oft im Schatten stehen.

Dabei war genau das Gegenteil der Gedanke von Hambach: Ein

geeintes Volk, das selbstbewusst für Freiheit, Gleichheit und Mitbestimmung eintritt – nicht für

Unterdrückung, sondern für Würde.

4. Das eigentliche Problem: Verlust des Vertrauens

Die heutige Gereiztheit im Umgang mit Symbolen verrät weniger über die Flagge als über den

Zustand der Gesellschaft. Wo Vertrauen schwindet – in Medien, Politik, Institutionen – wächst

das Bedürfnis nach sichtbarer Zugehörigkeit. Doch anstatt diese Sehnsucht zu verstehen, wird

sie oft pauschalisiert: Wer kritisch denkt oder sich sichtbar patriotisch zeigt, gilt schnell als

verdächtig. Damit droht eine gefährliche Verwechslung: Kritik an Zuständen ist nicht Kritik an der

Demokratie – sie ist ihr Lebenszeichen. Das Hambacher Fest war eine Demonstration gegen

politische Erstarrung und Denkverbote. Sein Geist fordert auch heute, dass freie

Meinungsäußerung nicht als Risiko, sondern als Stärke betrachtet wird.

5. Ein neuer, freier Patriotismus

Vielleicht braucht Deutschland einen neuen Begriff des Patriotismus: Einen, der nicht in

Fahnenflucht, sondern in Zivilcourage wurzelt. Einen, der die Werte des Grundgesetzes –

Würde, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit – mit Stolz verteidigt, aber ohne Überheblichkeit. Dann

könnte auch die schwarz-rot-goldene Fahne wieder das sein, was sie einst war: Ein Symbol der

Hoffnung, nicht des Verdachts. Das Hambacher Fest erinnert uns daran, dass Demokratie nicht

durch Schweigen wächst, sondern durch mutiges Wort. Und dass eine Nation, die ihre Symbole

fürchtet, Gefahr läuft, ihre Geschichte zu vergessen – und damit sich selbst.

Schlussgedanke

Das Aufhängen einer Fahne sollte niemals ein Fall für den Verfassungsschutz sein, solange es

Ausdruck von Liebe zur Freiheit und zur Demokratie ist. Denn genau das war die Botschaft von

Hambach 1832: „Deutschlands Wiedergeburt“ – nicht als Machtstaat, sondern als Gemeinschaft

freier Bürger.

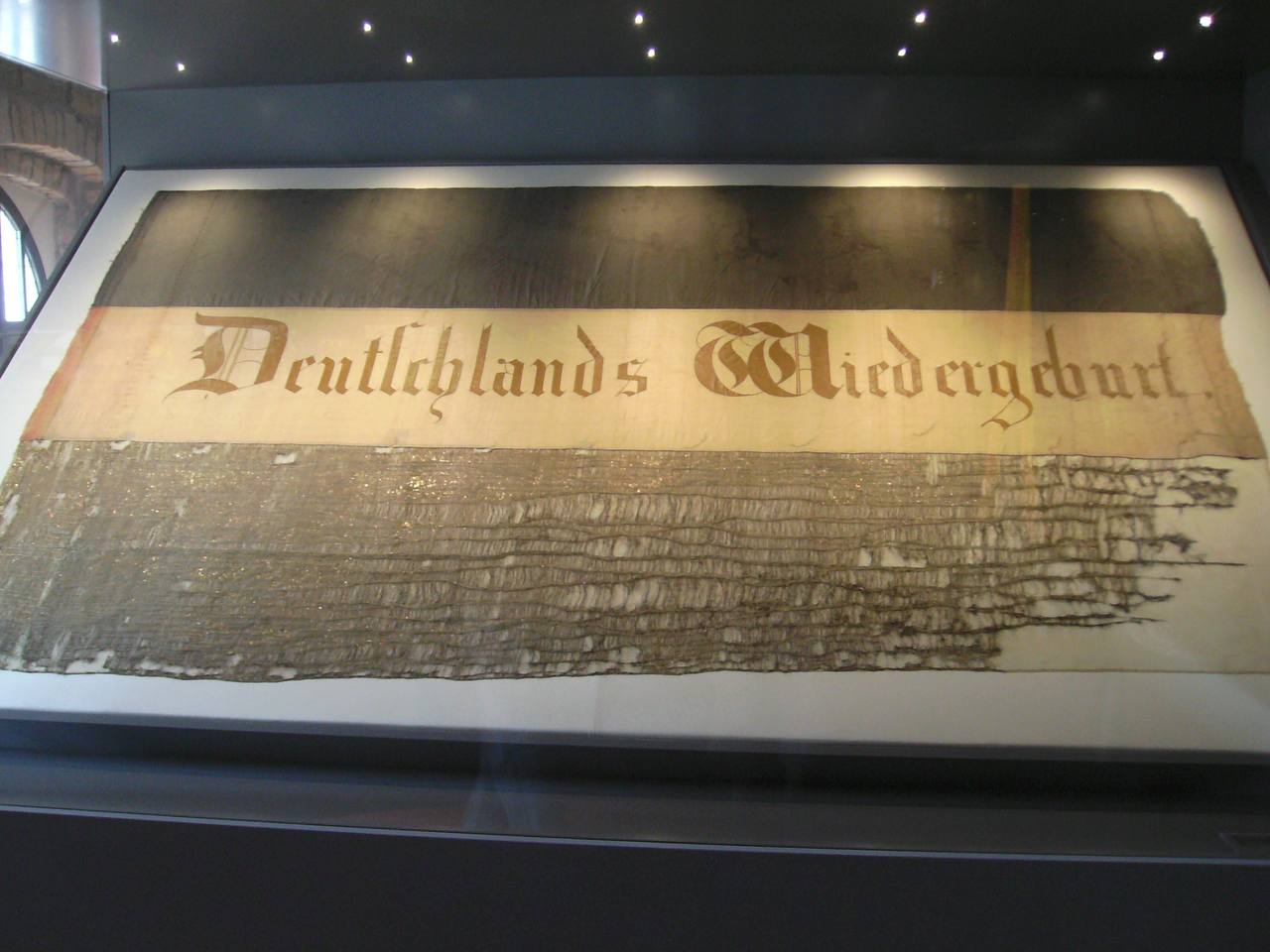

Die Originale Deutschlandflagge, ausgestellt auf dem Hambacher Schloss

Die Geschichte vom Hambacher Schloss – Die Wiege der Demokratie

Bitte das Video anschauen. ![]()

Welche Verbindung besteht zwischen der deutschen Nationalflagge und dem Hambacher Fest?

Tatsächlich geht ihre heutige Form auf dieses historische Ereignis zurück. Zwar galten Schwarz, Rot und Gold bereits seit den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 als Symbolfarben der deutschen Freiheitsbewegung – inspiriert von den Uniformen des Lützowschen Freikorps, die diese Farben kombinierten. Doch die genaue Anordnung der Farben war lange Zeit unterschiedlich.

Beim Hambacher Fest von 1832 brachte der Neustadter Kaufmann Johann Philipp Abresch eine besondere Fahne mit zum Schloss: drei gleich breite Streifen in Schwarz, Rot und Gold. Diese Flagge wurde weithin sichtbar auf dem Turm der Schlossruine gehisst und gilt heute als die „Urfahne“ Deutschlands. Auf dem roten Mittelstreifen trug sie die Aufschrift „Deutschlands Wiedergeburt“.

Das Original dieses historischen Banners ist bis heute erhalten und bildet den Mittelpunkt der Dauerausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ im Hambacher Schloss. Die Farben Schwarz-Rot-Gold stehen seither für die Werte von Freiheit, Einheit und Demokratie in Deutschland.